こんにちは!

今回は、先日ひなた保育園しろいで行われた『人日の節句』の様子をお届けします📪

新しい年を迎えて7日目の1月7日に行われるこの風習は『七草の節句』とも呼ばれていて、1年間の無事を祈り、七草粥を食べるという習わしがあります。

この風習には、前年の厄を祓い、新しい年に無病息災を願う目的があると言われています🌟

・・・とその前に、

みんなでおいしい牛乳を飲みました🥛

牛乳はたんぱく質、カルシウムを豊富に含み、成長期の子どもたちにとって効率よく栄養を摂取するのに優れた食品です◎

ひなたしろいの子どもたちは「おかわり!」と自らコップを差し出すほど牛乳が大好きなんです🥰

(とはいえ飲みすぎには注意だよ😉)

さあ、牛乳も飲み終えたところで、本題に移ります!

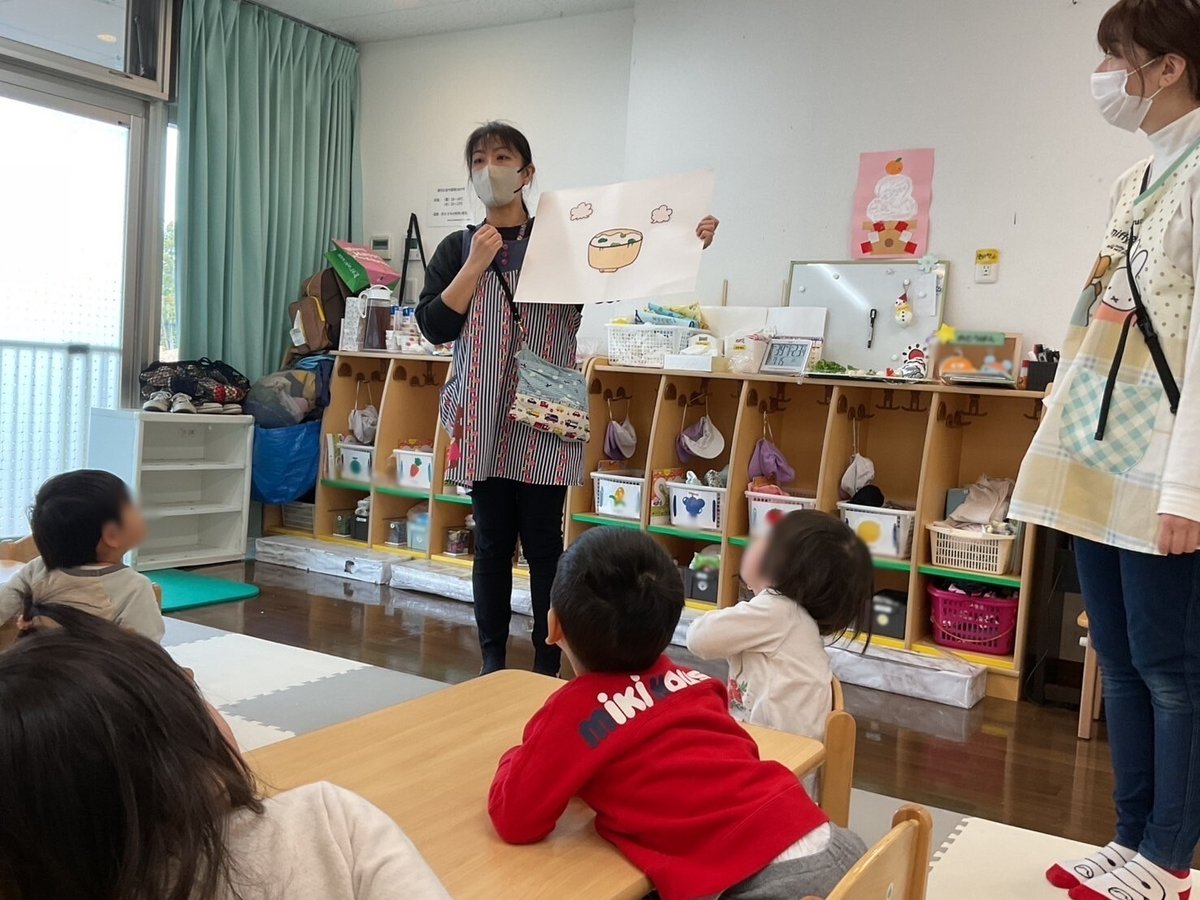

お正月に飾るお餅は桜餅?鏡餅?というクイズに対して、子ども達からは、

「こっち(鏡餅)!だって僕のお家でこっち飾ってたから!」

と自信ありげに答える姿が見られました✨

子ども達の観察力には毎度びっくりさせられますね👀

- せり

- なずな(ぺんぺん草)

- ごぎょう(ははこ草)

- はこべら(はこべ)

- ほとけのざ(たびらこ)

- すずな(かぶ)

- すずしろ(大根)

これらを七草と呼び、具材として使用したお粥の事を七草粥(ななくさがゆ)と呼ぶんです💡

(私も七草の内訳を知らず、とても勉強になりました(´-`).。oO)

実際に七草を、見て👀触って👐嗅いで👃もらいました!

『ほとけのざ』は皮膚炎の改善に役立つと言われていたり、『すずな(カブ)』や『すずしろ(大根)』は消化促進に良いとされていたりと、七草の持つ役割を楽しく学ぶことができました😲💕

この後、胃を休める意味合いも込めて、自園調理で作られた七草粥を堪能した子ども達でした🍚🍴